Frauen in Zwangsarbeit wurden in der Region München und Umgebung in besonders großer Zahl im „Außenlagerkomplex Kaufering/Landsberg“ eingesetzt. So mussten auch etwa 4200 weibliche Gefangene in der Rüstungsproduktion arbeiten. Neben der Bekanntheit als „Hitlerstadt“ ist das Besondere an diesem Ort: es sind drei Baracken des ehemaligen Frauenlagers erhalten, die derzeit durch ein Bauprojekt „konserviert“ werden. Ein Informationszentrum mit Dauerausstellung könnte ebenfalls entstehen. Ist das die Chance für ein Erinnern, das auch den Schicksalen ehemals inhaftierter Frauen gerecht wird?

von Mirela Delić und Sanja Tolj

Landsberg am Lech – das Städtchen mit rund 28000 Einwohnern birgt eine besondere Geschichte: in der rechtsextremen Szene ist der Ort als „Hitlerstadt“ bekannt. 1923 saß Adolf Hitler nach seinem gescheiterten Putschversuch für 264 Tage in dem Landsberger Gefängnis ein und verfasste sein Propagandawerk „Mein Kampf“. Seine Gefängniszelle entwickelte sich bald zu einem „Wallfahrtsort“ für Nationalsozialisten. Nach der „Machtergreifung“ wurde Landsberg bald zur „Stadt der Jugend“, dem offiziellen Treffpunkt der „Hitlerjugend“ Deutschlands.

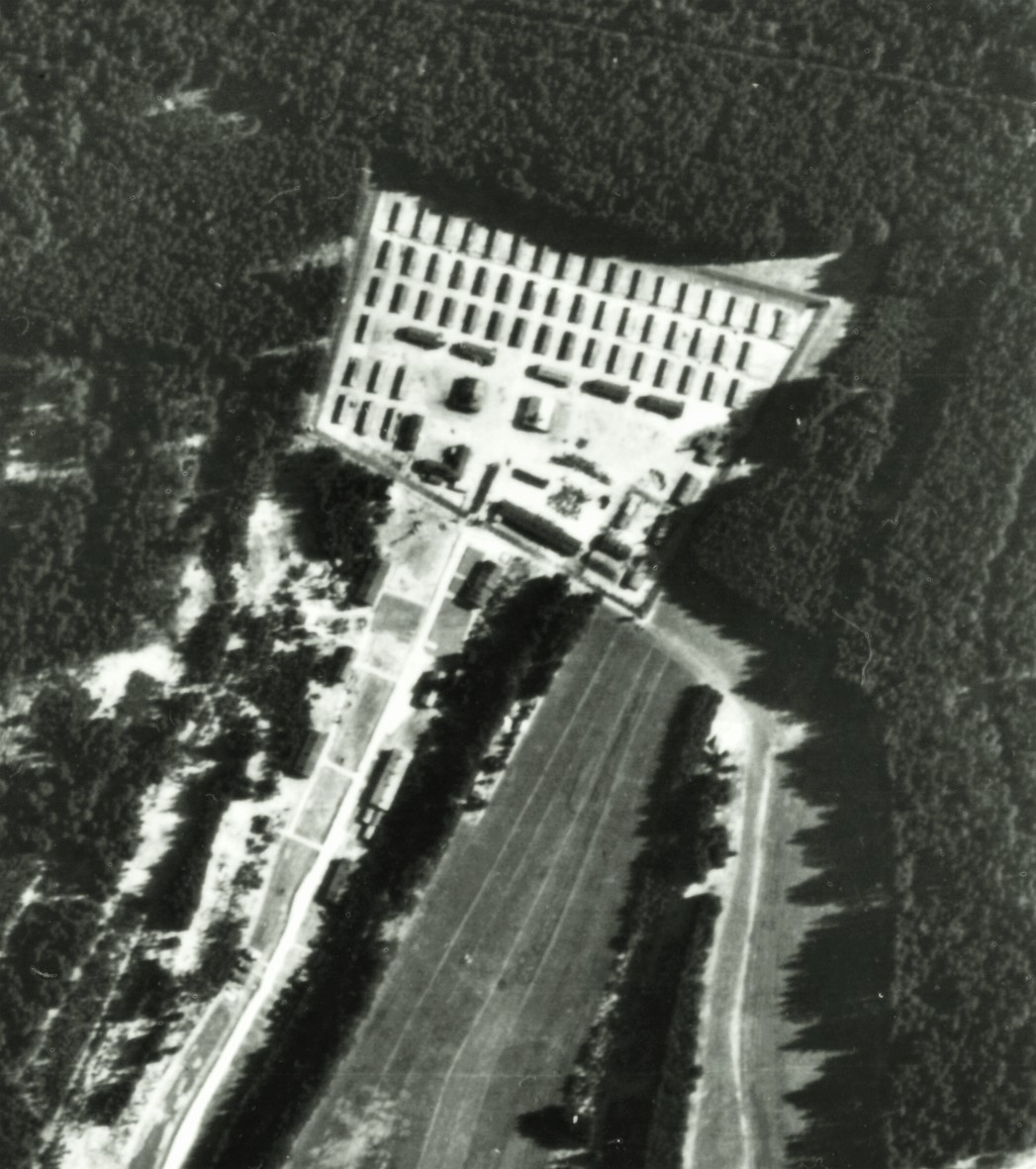

Doch besonders schwer wiegt das Erbe der elf Konzentrationslager um Landsberg herum: von Dachau verwaltet, bildeten die „Außenlager in Landsberg/Kaufering“ einen der größten Lagerkomplexe auf deutschem Boden. Seit den 1980er Jahren setzt sich eine Bürgervereinigung für eine aktive Erinnerung an diesen Teil der Landsberger Geschichte ein. Die Auseinandersetzung zwischen der Stadt und den Erinnerungsaktivist_innen gestaltete sich in der Vergangenheit – wie vielerorts in der Bundesrepublik und auch der hier untersuchten Region – durchaus als schwierige Aufgabe.

Schwerstarbeit: für Frauen und Männer gleich schwer

Im Sommer 1944 gingen erste Transporte mit “jüdischen” Häftlingen vorwiegend aus Ungarn nach Landsberg/Kaufering. Etwa die „Hälfte dieser Häftlinge waren Frauen“.1 Inzwischen ist belegt, dass 4200 weibliche Gefangene in den Außenlagern Kaufering I, II, III, IV, VI, VII und XI inhaftiert und zur Arbeit vor allem in der Rüstungsproduktion gezwungen wurden. Damit „handelte es sich um das größte Konglomerat weiblicher Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau“.2

Hinweise zu den Arbeits- und Lebensbedingungen der Frauen in den Kauferinger Lagern gibt es aufgrund der schlechten Quellenlage kaum. Dieser Bereich stellt eindeutig eine Forschungslücke dar.3 Doch wie für die männlichen Häftlinge waren die Bedingungen für die inhaftierten Frauen “katastrophal”.4 Die Häftlinge wurden für die Arbeit auf Baustellen in den Bunkeranlagen, aber auch in der Landwirtschaft eingesetzt.5 Vor allem die Bedingungen in der Untertageverlagerung der Außenlagerkomplexe waren so schlecht, dass einige Häftlinge dort nur kurze Zeit überlebten.6

Da die „jüdischen“ Häftlinge auf der untersten „Stufe“ der nationalsozialistischen Ideologie standen, waren Unterversorgung, Mangelernährung und harte Strafen vorprogrammiert. Der Tod dieser Häftlingskategorie wurde von der Kommandoleitung billigend in Kauf genommen – nicht zuletzt waren es ausgerechnet die „jüdischen“ Kauferinger Lager, in denen die so genannten „Sterbelager“ eingerichtet wurden.

Die Lebenserhaltung der Häftlinge war unmittelbar an die „Arbeitsleistung“ gebunden – wer nicht mehr arbeiten konnte, erhielt kein Essen und erlag dem Hungertod. Dabei wurde keine Rücksicht auf das Geschlecht genommen: „Frauen mussten wie die Männer“7 zwischen acht und elf Stunden Schwerstarbeit „ohne Hilfsmittel, Werkzeuge und Schutzkleidung“8 leisten. In einigen Lagersystemen gab es Lagerwirtschaftskommandos wie Küchen-, Reinigungs- oder Holzkommandos. Doch diese sind in und um Landsberg nicht pauschal für alle Lager zu belegen.9

Die Sterblichkeitsrate unter den Häftlingen lag bei knapp 50 Prozent.10 „Die Unterbringung in den Erdhütten, mangelnde Verpflegung, fehlende Wechselwäsche, körperliche Schwerstarbeit, Krankheit, Strafe und Selektionen“11 bedeuteten auch für die weiblichen Inhaftierten eine ständige Bedrohung der Existenz.12 Unter den Todesopfern finden sich überdurchschnittlich mehr Frauen als Männer.13

Die Historikerin Anna Hájková kommt in ihrer Studie über das Ghetto Theresienstadt zu dem Ergebnis, dass für die Position in der Hierarchie eines NS-Lagersystems und die daraus resultierenden Überlebenschancen für die Inhaftierten auch die Kategorien Geschlecht, Ethnizität, soziales Milieu und sexuelle Orientierung von entscheidender Bedeutung sind.14 Frauen wie Männer treffen spezifische Mechanismen der Unterdrückung und Gewalt. Weibliche Inhaftierte hatten kaum Zugang zu höheren Funktionsposten und deshalb seltener Zugang zu Privilegien wie zusätzlicher Nahrung.15

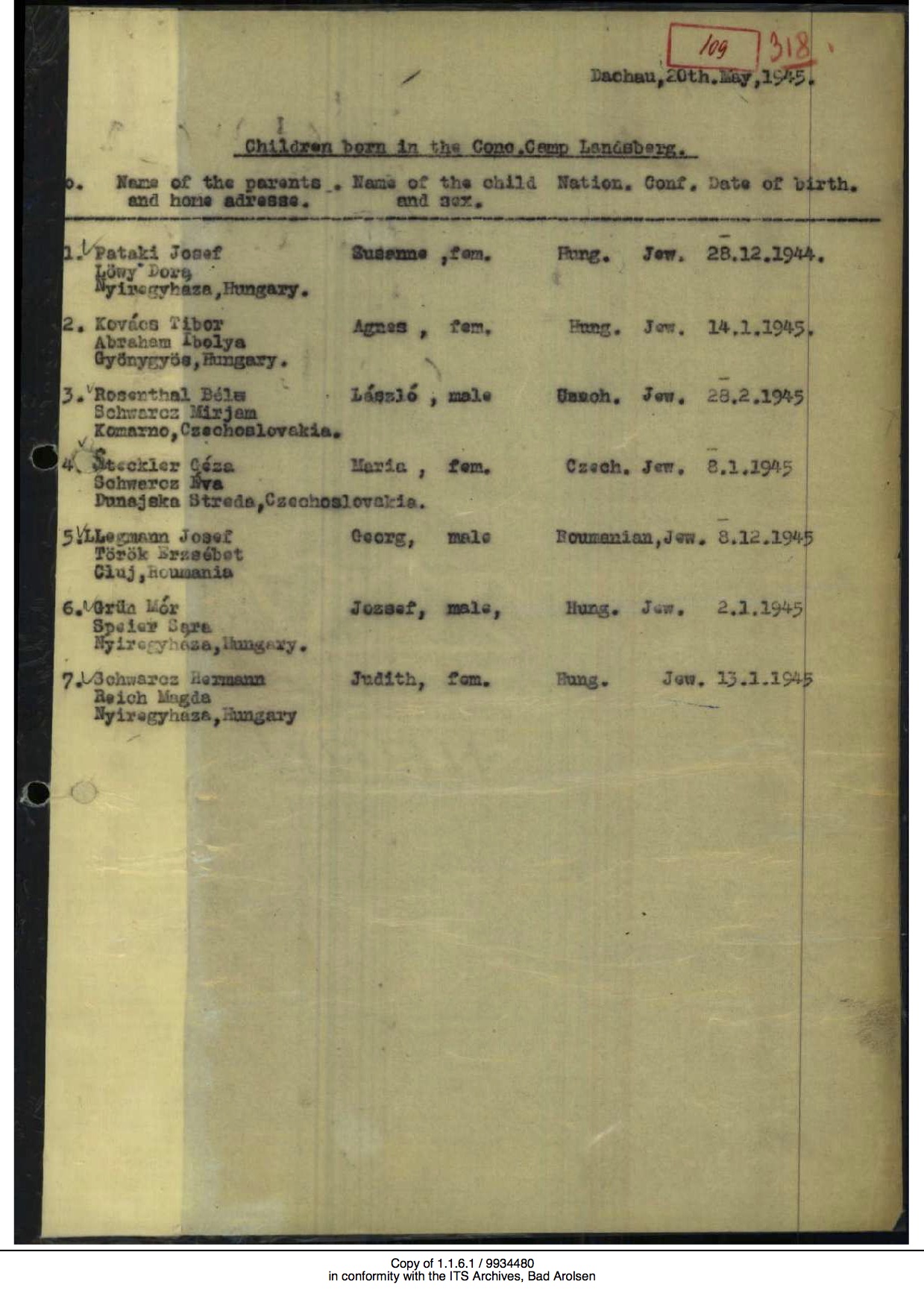

Zudem waren Geburten in den meisten NS-Lagersystemen verboten, Mütter und hochschwangere Frauen wurden in Vernichtungslagern systematisch für den Tod selektiert. Auch die biologischen Funktionen einer Frau waren daher „Hauptfaktoren“ der Bedrohung.16 Das Überleben der sieben Mütter mit ihren Neugeborenen in Kauferinger Lager I war somit eine absolute Ausnahme, weil sie der Lagerführer, SS Hauptscharführer Georg Deffner „verschonte“17. In der Regel wurden schwangere Frauen aus den Außenlagern in das Stammlager rücküberstellt und dann weiter in das KZ Bergen-Belsen transportiert.18

Wie wird dieser Frauen heute gedacht?

Eine Begehung der Erinnerungsorte in Landsberg und Umgebung zeigte: auf 14 Friedhöfen und der „Europäischen Holocaust-Gedenkstätte“ auf dem Gelände des ehemaligen Kauferinger Lagers VII wird zwar an die Schicksale der für Zwangsarbeit eingesetzten Häftlinge erinnert. Es überwiegt das Bild des männlichen Zwangsarbeiters. Vereinzelte Hinweise auf Schicksale der zahlreichen weiblichen Zwangsarbeiterinnen finden sich in Landsberg nur auf wenigen Grabsteinen.

Trotz der Tatsache, dass das Konzentrationslager Dachau Durchgangsstation für zahlreiche Frauen vor allem in die vielen Außenlager und -kommandos in München und Umgebung war und einige Frauen als Zwangsprostituierte im Lagerbordell des KZ Dachau ihre Dienste anbieten mussten – wird das KZ Dachau mehrheitlich als „Männerlager“ wahrgenommen. Insgesamt sind sechs Dachauer Außenkommandos und zwölf Außenlager belegt, in denen mehr als 7 000 weibliche Häftlinge inhaftiert waren.19 In der Dauerausstellung der KZ-Gedenkstätte Dachau werden Zwangsarbeiterinnen deshalb vor allem im Zusammenhang mit den Außenlagern erwähnt. Zudem war die Sonderausstellung „Sie gaben uns wieder Hoffnung: Schwangerschaft und Geburt im KZ-Außenlager Kaufering I“ in der KZ Gedenkstätte Dachau von April 2010 bis einschließlich August 2011 zu sehen. Sie wurde vom 7. April bis 2. Juni 2013 in „unmittelbarer Nähe des historischen Schauplatzes“ in Landsberg am Lech erneut gezeigt.

Spezifikum der Gedenkstätte in Landsberg: das erhaltene Frauenlager

Dennoch bietet sich vielleicht in den nächsten Jahren die einmalige Chance für ein Gedenken, das auch geschlechtsspezifisch an die Opfer des NS-Systems in der Region erinnert: Die erhaltenen Baracken auf dem Gelände des ehemaligen Lagers Kaufering VII, auf welchem heute die „Europäische Holocaust-Gedenkstätte Landsberg“ steht, sind Reste des ehemaligen Frauenlagers. Sie werden derzeit mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst restauriert und dadurch für nachfolgende Generationen „konserviert“. Ein Informationszentrum mit Dauerausstellung könnte langfristig auch entstehen. Derzeit werde geprüft, ob solche Pläne auf dem Gelände umzusetzen sind, sagt Manfred Deiler, Leiter des Bauprojekts.20

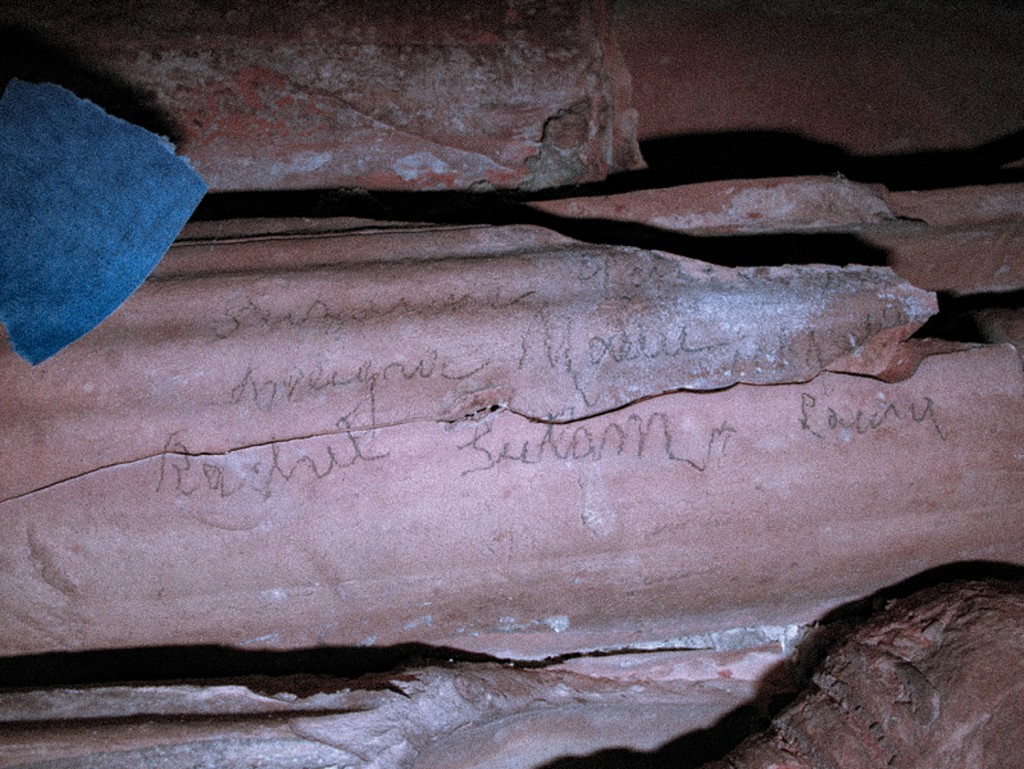

Einige (Über-)Lebenswege von ehemals inhaftierten Frauen sind bereits erforscht. Zu Beginn des Bauvorhabens gab es dann noch einen Überraschungsfund: Auf Tonröhren einer der Baracken wurden Unterschriften von vier ehemaligen Insassinnen gefunden: den sogenannten „Frauen von Rhodos“, Allegra Mallel, Rachel Sulam, Laura Hasson und Suzanne Gaon. Die vier Frauen wurden mit insgesamt 1 800 “jüdischen” Personen aus Rhodos nach Auschwitz deportiert. Am 27. Oktober 1944 erreichten sie die Lager in Kaufering/Landsberg.21

Klar ist: aufgrund der besonderen Geschichte von Landsberg am Lech ist der Bedarf nach einem gut aufgearbeiteten Erinnerungsort in dieser Region sehr groß. Ein Ort in/um München, an dem auch eine geschlechtsspezifische Auseinandersetzung mit den Geschichten ehemaliger weiblicher Häftlinge stattfindet, wäre ebenfalls zu begrüßen. Das Gelände am ehemaligen „Frauenlager“ im „Außenlagerkomplex Landsberg/Kaufering“ bietet dazu eine gute Möglichkeit. Eine konstruktive Zusammenarbeit aller Akteure, der Stadt Landsberg, der Bürgervereinigung aber auch der KZ Gedenkstätte Dachau ist dabei sehr wichtig.

- Raim, Edith: Die Dachauer KZ-Außenkommandos Kaufering und Mühldorf. Rüstungsbauten und Zwangsarbeit im letzten Kriegsjahr 1944/45. München. Landsberg am Lech 1991, S. 91.

- Schalm, Sabine: Überleben durch Arbeit? Außenkommandos und Außenlager des KZ Dachau 1933-45 (Geschichte der Konzentrationslager 1933-45, Bd. 10), Berlin 2012. S. 195.

- Ebd.

- Ebd.

- Ebd.

- Schalm, S. 190.

- Dies., S.195.

- Dies., S. 195.f

- Dies., S.195f.

- Ebd.

- Schalm, S. 196.

- Ebd.

- Ebd. und Distel, Barbara: Frauen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern – Opfer und Täterinnen. In: Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 1: Die Organisation des Terrors. München 2005, S. 202.

- Hájková, Anna: Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating the Sexual Economy of the Theresienstadt Ghetto, In: Signs, Vol. 38, No. 3 (Spring 2013), S.503-533, hier S. 527.

- Schalm, S. 190.

- Eschebach, Insa/Wenk, Silke/Jacobeit, Sigrid: Gedächtnis und Geschlecht: Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids. Münster 2002, S. 360.

- Schalm, S. 200.

- Ebd.

- Schalm, S. 190.

- Gespräch mit Manfred Deiler am 26.6.2015.

- Benatar, Sara (u.a.): Die Odyssee der Frauen von Rhodos, In: Dachauer Hefte, Jahrgang 3 (1987), Heft 3, S. 159.

- Außenlager Kaufering/Landsberg

- erinnerungskultur

- Frauen

- Frauenlager

- gedenken

- gedenkstätte

- Kaufering

- München

- Rüstungsproduktion

- Zwangsarbeit

- Zwangsarbeiterinnen