- Die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter_innen durch die BRD

- “Meine Eltern waren Zwangsarbeiter”

- “Mein Leben war immer von Angst bestimmt.”

- Kinder und Jugendliche in Zwangsarbeit

Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der BRD wird häufig als Erfolgsgeschichte gefeiert. Dagegen spricht jedoch, dass viele Menschen erst nach mehr als 50 Jahren als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt und entschädigt wurden. Im Fall der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus dem östlichen Europa sollte es bis zum Jahr 2000 dauern, bevor die Bundesrepublik Deutschland und die deutsche Wirtschaft sich dazu durchringen konnten, die Opfer finanziell zu entschädigen und das ihnen zugefügte Leid als Unrecht anzuerkennen.

von Marie Grünter, Michael Störk und Enno Strudthoff

Schon relativ früh wurden Gesetze zur sogenannten “Wiedergutmachung” erlassen und internationale Abkommen über Entschädigungen von Opfern des Nationalsozialismus getroffen. Vor allem das Bundesentschädigungsgesetz aus den Jahren 1953 und 1956 hatte die Absicht, einer Person die Zahlung einer Entschädigung durch die Bundesrepublik zu sichern, wenngleich es noch sehr der nationalsozialistischen Terminologie verhaftet war. Es sollten Personen entschädigt werden, welche

„[…] aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden [sind] und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem beruflichen oder in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten [haben]“

Durch die bis heute bestehende und kritikwürdige Definition der Verfolgungsgründe wurden Personen wie die ehemaligen Zwangsarbeiter_innen aus dem östlichen Europa, welche wegen ihrer Nationalität und ethnisierenden Zuschreibungen verfolgt und ausgebeutet wurden, von der Möglichkeit der Entschädigung ausgeschlossen. Ein Recht auf Entschädigung hatten bis 2001 laut Gesetz nur bundesdeutsche Opfer des Nationalsozialismus.

Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre schloss die BRD mit Staaten des westlichen Europas und zuvor schon mit jüdischen Opfervertreter_innen und dem Staat Israel sogenannte Globalabkommen ab. Diese wurden allerdings nur auf diplomatischen Druck aus verschiedenen Staaten wie Frankreich und den Niederlanden auf die BRD hin geschlossen. Offiziell wurden Zwangsarbeiter_innen dabei nicht berücksichtigt, sondern nur Personen, welche schwere gesundheitliche Schäden erlitten hatten und sich in einer finanziellen Notlage befanden. Auf Grund der selbstständigen Verteilung der Gelder durch die einzelnen Staaten erhielten auch ehemalige Zwangsarbeiter_innen Zahlungen. Trotzdem war das erlittene Leid dieser Menschen bis in die 1980er Jahre weder in der bundesdeutschen Gesellschaft noch im Bundestag Thema. Auch der größte Teil der deutschen Wirtschaft sah sich in dieser Frage nicht in der Verantwortung1

Der Prozess der Neubewertung

Erst durch die Nachkriegsgeneration kam es zu einer Neubewertung der NS-Vergangenheit in der Wissenschaft und nachfolgend auch in der Politik. Zum einen sprach Bundespräsident Richard von Weizäcker in seiner Rede zum 8. Mai 1985 von den „vergessenen“ Opfern des Nationalsozialismus. Zum anderen brachten die neu in den Bundestag eingezogenen GRÜNEN Initiativen zur Entschädigung der Zwangsarbeiter_innen ein. Zu einer tatsächlichen Änderung für die ehemaligen Zwangsarbeiter_innen aus Ost- und Ostmitteleuropa kam es erst nach dem Ende des Kalten Krieges.

Ab 1990 schloss die BRD Globalabkommen auch mit den Staaten des östlichen Europas ab. Wie bei den Abkommen aus den 1950er Jahren fand auch hier keine direkte Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiter_innen durch die BRD statt. Dies ist gleichfalls darauf zurückzuführen, dass auch hier die Herkunftsstaaten die Verteilung der Gelder selbst übernahmen und damit die Entscheidung trafen, auch ehemaligen Zwangsarbeiter_innen Zahlungen zukommen zu lassen (oder auch nicht).2

Erst durch Sammelklagen ehemaliger Zwangsarbeiter_innen aus den USA gegen deutsche Unternehmen in den 1990er Jahren änderte sich die Rechtslage. Im Jahr 1998 einigten sich die neue deutsche Regierung unter der rot-grünen Koalition und die US-amerikanische Regierung auf die Gründung einer Stiftung zur Entschädigung aller Zwangsarbeiter_innen. Das Stiftungsvolumen von knapp 10,1 Milliarden DM sollte dabei zur einen Hälfte von Unternehmen und zur anderen vom Staat erbracht werden. Daraufhin wurde am 11. August 2000 das Gesetz zur Gründung der Stiftung für Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) mit Sitz in Berlin im Bundestag erlassen.3

Entschädigungen durch die EVZ

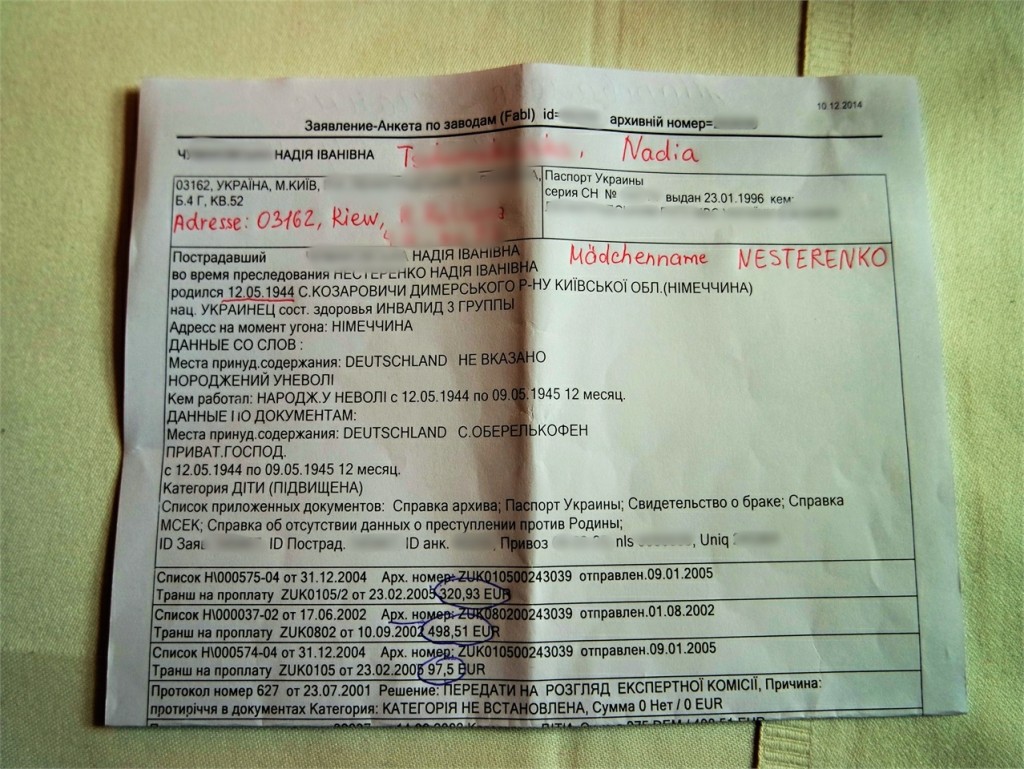

Nach der Gründung der EVZ stand die Stiftung vor der bisher nicht dagewesenen Aufgabe, die Ansprüche von Millionen ehemaliger Zwangsarbeiter_innen zu prüfen. Zusätzlich erschwerte der große zeitliche Abstand zur NS-Zeit die Arbeit. Die EVZ war sich auch bewusst, dass durch Entschädigungszahlungen keine umfassende „Wiedergutmachung“ getätigt werden konnte. Vielmehr ging es vielen ehemaligen Zwangsarbeiter_innen auch um die Anerkennung der Zwangsarbeit als Unrecht durch die BRD. Um die Auszahlungen zu beschleunigen, wurde entschieden, die Opfer durch Pauschalzahlungen, nach Kategorien gestaffelt, zu entschädigen.4

Zur Auszahlung der Entschädigung arbeitete die EVZ mit Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern zusammen. Diesen wurden, je nach geschätzter Opferzahl, Fonds zur Verfügung gestellt. Ihnen wurde zudem durch die sogenannte „Öffnungsklausel“ die Möglichkeit gegeben, auch Personen zu entschädigen, welche nicht direkt durch das Stiftungsgesetz abgedeckt waren, jedoch auch Zwangsarbeit, Haft oder Deportation erlitten hatten. Dazu zählten zum Beispiel ehemalige Zwangsarbeiter_innen in der Landwirtschaft, Kinder in Zwangsarbeit sowie in der Zwangsarbeit geborene oder verschleppte Kinder. Diese Menschen wurden auf Grund der alleinigen Entscheidung der Partnerorganisationen über diese Fonds entschädigt.5

„Mit diesem Gesetz hatten wir ein sehr großes Problem, weil das deutsche Gesetz hat die landwirtschaftlichen Zwangsarbeiter und Kinder nicht berücksichtigt. […] Und wir mussten dann, damit wir hier keinen öffentlichen Streit bekommen, […] von der Industriekategorie etwas abziehen, damit wir etwas in die Landwirtschaft geben konnten. Das war unsere interne Entscheidung.“6

Insgesamt wurden bis Abschluss der Entschädigungszahlungen im Jahr 2007 knapp 1,66 Millionen Menschen entschädigt. Die Gesamthöhe der Entschädigungen liegt bei 4,37 Milliarden Euro. Die Höhe der Zahlungen war jedoch je nach Opferkategorie sehr unterschiedlich. So erhielten Personen, welche Zwangsarbeit in Konzentrationslagern, Ghettos oder unter ähnlichen Haftbedingungen leisten mussten, 15.000 DM. Menschen, die zu Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert und unter Haftbedingungen arbeiten mussten, wurden bis zu 5.000 DM ausgezahlt. Personen, welche eigenständig durch die Partnerorganisation über die „Öffnungsklausel“ entschädigt wurden, erhielten meist sehr viel weniger.7

Festzuhalten bleibt, dass durch das nur langsam in Gang kommende Prozedere der Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeiter_innen durch die BRD und die deutsche Wirtschaft viele Menschen nie irgendeine Art von „Wiedergutmachung“ erfahren haben. Zudem lässt sich der Beschluss, die EVZ zu gründen, nicht auf deutsche Motivation, sondern vor allem auf juristischen Druck aus dem Ausland zurückführen.

- Vgl. Koller, Sascha: Die Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”. Bonn 2006, S. 11-44. ↩

- Vgl. ebd., S. 45-52. ↩

- Vgl. ebd., S. 52-64. ↩

- Vgl. Jansen, Michael/Saathof, Günter (Hg.): „Gemeinsame Verantwortung und moralische Pflicht“. Abschlussbericht zu den Auszahlungsprogrammen der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“. Göttingen 2007, S. 85-110. ↩

- Vgl. ebd. ↩

- Interview mit einer Mitarbeiterin der ukrainischen Partnerorganisation der EVZ am 27.02.2015. ↩

- Vgl. Jansen, Verantwortung, S. 97-99. ↩

- Entschädigung

- EVZ

- Kinder

- München

- Osteuropa

- Ukraine

- Zwangsarbeit

- Zwangsarbeiter

- Zwangsarbeiterentschädigung

- Zwangsarbeiterinnen